Nell’ottobre del 2000 un’alluvione devastante colpì Torino. La Dora Riparia esondò a Ponte Dora, e poco più a monte i tronchi di salici e pioppi sradicati dalle sponde non mantenute pulite fecero barriera tra i pilastri su cui poggiava la Palazzina uffici costruita nei ’70 a cavallo del fiume, due metri a valle del ponte ad arco di Via Livorno. La Palazzina era usata come sede provvisoria di Environment Park. Ospitava una trentina di nuove imprese, oggi le chiamiamo startup. La forza dell’acqua spezzò le strutture di fondazione, e l’edificio rimase quasi sospeso come un ponte aggrappato alle rive. A valle della Palazzina una soletta in cemento armato copriva il fiume per cinquecento metri. Se l’edificio fosse crollato si sarebbe formata una diga, e l’acqua avrebbe invaso i quartieri in cerca di uno sfogo che non c’era.

Questo è stato il primo pensiero quando ho sentito del crollo sul Polcevera.

La prima priorità era dunque di bucare quella soletta, e darle sfogo, farle trovare il modo, fosse esondata, di rientrare nell’alveo del fiume. Secondo gli ordini di Burdizzo ingegnere capo, quella notte i martelloni pneumatici bucavano la soletta. Continuava a piovere a dirotto. Verso mezzanotte arrivò Domenico Carpanini con la sua compagna. Non aveva come invece noi alti stivali, entrò nel fango, ci chiese come andava, gli dissimo bene, ce la faremo. Progettavamo a vista, comandavamo senza mandato — un gruppo di tre o quattro ingegneri che eravamo lì perché amici del Parco — perché condividevamo quel sogno di accendere in quel buco nero di Torino una speranza di riscatto e sviluppo futuro. Non ci comandava altro che la competenza tecnica e il bisogno di salvare il germoglio di quelle imprese. Non c’erano funzionari della amministrazione, impegnati tutti in altre emergenze.

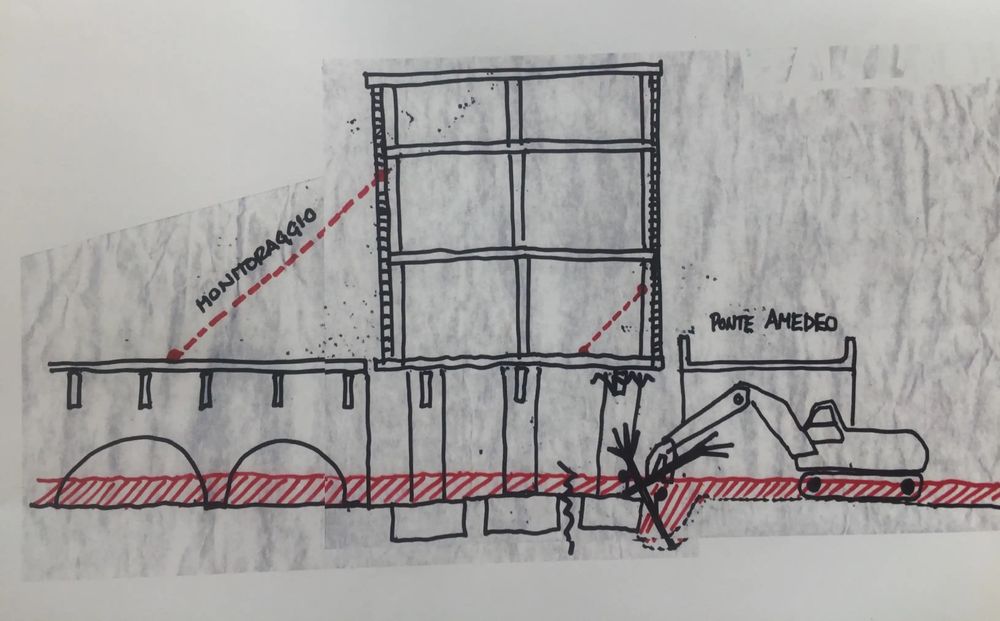

Carpanini restò con noi a lungo, fumando tantissime sigarette, e poi verso le tre se ne andò, e pensai che quello era un uomo che poteva guidare la nostra città. All’alba con il sole si poteva capire meglio. L’acqua iniziava a calare, ma ogni tanto si sentivano ancora i crack del cemento armato delle fondazioni cedere e spaccarsi. La Palazzina era flessa al centro. Io chiamai i miei tecnici, dissi loro di portare i crackmeter, i deformometri, le macchine fotografiche — non c’erano fotocamere sui cellulari. E il lunedì li installammo, entrando nell’edificio inclinato e violato. Rischiando, ma sapendo che le strutture avrebbero segnalato il collasso con cedimenti e deformazioni, se volevamo avere il paziente sotto controllo dovevamo mettere i sensori, con i quali avremmo fatto sicurezza.

L’approccio era quello cui ero abituato con il monitoraggio delle subsidenze sulle miniere in collasso, delle frane in incipiente scivolamento su cave mal coltivate, su conoidi sui quali nessuno avrebbe mai dovuto costruire, in tante situazioni in cui l’equazione del profitto aveva trascurato i fattori di “lungo termine”. Questa è la seconda cosa che ho pensato sentendo del Polcevera.

I geo ingegneri hanno a che fare invece come minimo con i millenni, sono abituati ed educati a valutare il rischio sapendo che tutto si muove; le rocce nei millenni, il calcestruzzo nei decenni, e l’acciaio teso al limite negli anni. Se si muove e sai come, se hai umiltà nei confronti di ciò che ti sta di fronte, se sai cosa e come dovrebbe succedere, se non hai padroni oltre alla natura, se ti mantieni indipendente, sai dove e perché mettere lo stetoscopio e nel punto giusto.

Nei due giorni che seguirono, dopo il lunedì di prima auscultazione e conoscenza del paziente, i vigili del fuoco e noi aprimmo i varchi dal retro, dalla zona sicura sulla soletta, e usando gru e carrelli che non toccavamo mai l’edificio entrammo con il solo nostro peso nella Palazzina a recuperare le memorie essenziali per darle alle imprese del Parco. Era un poco rischioso, e non lasciai che altri lo facessero; un vigile del fuoco ed io entrammo e stanza dopo stanza prendemmo i computer e i libri fiscali e le agende, lasciando il resto. Non c’era ancora la rete, i backup e il cuore delle startup erano lì dentro. Fui criticato dall’estero, mesi dopo, perché demmo la priorità al salvataggio della memoria aziendale, anche un poco a sprezzo di un poco di pericolo. Facemmo invece la scelta giusta.

A fine settimana, con le acque tornate tranquille, entrarono nell’alveo gli escavatori, tolsero i tronchi, riempirono di ghiaia i plinti di fondazione e iniziammo dal ponte a demolire il tutto. La memoria era salva. So che cosa sentono oggi gli abitanti sfollati del Polcevera, i dilanianti dubbi di chi li deve aiutare a recuperare l’essenziale — la memoria di chi sei, che farà sì che sarai — dai condomini minaccianti dal ponte insultato più sopra. Scelte difficili, ma le tecniche per sapere se qualcosa sta per succedere esistono, e non è proprio chiaro come quel malato fosse lì senza sistemi di monitoraggio continuo. Questi sistemi creano un problema per qualcuno: ti dicono e parlano, ti obbligano a decisioni.

Mentre stavamo preparandoci al recupero arrivò il Sindaco, lo convincemmo a entrare con noi, e quel maledetto sistema, che era stato quieto per 48 ore, proprio in quei pochi minuti in cui eravamo dentro si mise a strillare più volte. Con le radio mi avvertirono; il guardaspalle del Sindaco letteralmente volò sopra di me per scendere le scale più in fretta di lui e di noi. Ma era solo un allarme. Né prima né dopo lo stetoscopio segnalò un pericolo tanto serio da impedire il recupero delle memorie importanti.